Por Jernimo Ros Sierra*

El ao 2002 representa un punto de inflexin en Colombia, tanto por la llegada de un completo outsider como es lvaro Uribe Vlez, que rompe con el bipartidismo imperante hasta entonces (Partido Liberal/Partido Conservador), como, derivado de ello, por las fuertes transformaciones que se van a producir en la forma de atender y entender el conflicto por parte del Estado y el poder pblico colombiano.

Tras el propsito truncado de la Diplomacia por la paz por llegar a un acuerdo con las FARC bajo el gobierno de Andrs Pastrana, la llegada de lvaro Uribe a la presidencia se produce a travs de una ruptura con las tendencias de carcter negociador dominantes hasta entonces. As, se descarta cualquier poltica de aproximacin con los grupos guerrilleros, al promoverse una poltica de confrontacin directa, legitimada por una sociedad como la colombiana, escptica y desafecta tras los reiterados fracasos de explorar una solucin negociada al conflicto, y que por primera vez apuesta por una forma ms reaccionaria en la manera de superar el mismo.

La Poltica de Seguridad Democrtica como nueva estrategia de disputa

Hasta que se pone en marcha la Poltica de Seguridad Democrtica (PSD), tanto la guerra contra los narcotraficantes, promovida por Virgilio Barco (1986-1990) con motivo del asesinato del candidato presidencial liberal, Luis Carlos Galn, como la guerra integral de Csar Gaviria (1990-1994), frustradas las negociaciones con las FARC y el ELN en el marco de una Asamblea Constituyente como la de 1991, se trataron de las dos experiencias ms reaccionarias, de confrontacin directa, llevadas a cabo en Colombia contra los grupos insurgentes. Ambas iniciativas, que fracasaron en su propsito, a diferencia del caso de la eleccin popular de Uribe, adems, tuvieron lugar tras la ruptura de polticas negociadoras e intentos por encontrar frmulas de consenso para desactivar el conflicto armado colombiano.

Paralelamente, a la dinmica endgena de cambio dentro del sistema poltico colombiano, entre el fin de la istracin Pastrana y el ascenso de lvaro Uribe, se produce una afectacin al orden geopoltico mundial, como consecuencia de los atentados del 11-S y la llegada a la presidencia estadounidense del republicano George W. Bush, mximo exponente del realismo preventivo y de la seguridad como elemento nuclear del cdigo geopoltico de Washington en su proyeccin exterior (Benito, 2007).

Sobre estas circunstancias, la seguridad como valor y como derecho va a resultar la depositaria de toda la construccin del andamiaje institucional y de (re)construccin del Estado en Colombia, tanto desde la lgica uribista de primero seguridad, despus libertad, como desde el apoyo proveniente de Estados Unidos y la comprensin neo-conservadora de la seguridad.

Todo este elenco de circunstancias se imbrican sobre un punto comn, que es el de concebir la superacin del conflicto armado colombiano en los trminos que Galtung (1964) denomina como paz negativa. Esto es, comprendiendo la paz como ausencia de guerra, y no aspirando a superar las condiciones de violencia estructural inequidad, marginalidad, pobreza, debilidad institucional de la dimensin social, democrtica y de derecho del Estado- que dan sentido, en oposicin, a la paz positiva.

Tal conjuncin, ad intra, fruto de las transformaciones y cambios que acontecen a partir de 2002 en Colombia, y ad extra, a partir del renovado orden geopoltico emergente, va a materializarse en dos iniciativas dentro del particular caso colombiano. Dos iniciativas que comparten como prioridad el reducir la fortaleza militar de los diferentes actores irregulares en liza y disminuir su control efectivo territorial: la PSD y el Plan Colombia. Este ltimo, aun orquestado inicialmente por Andrs Pastrana y Bill Clinton en 1999, a partir de la llegada de Bush a la presidencia, quedar inmerso dentro de lo que se conocer como la Iniciativa Regional Andina (IRA).

La PSD va a quedar enmarcada dentro de dos fases. La primera, entre los aos 2002 y 2006, en lo que se conoce stricto sensu como la Poltica de Seguridad Democrtica y la segunda fase, conocida como la Poltica de Consolidacin de la Seguridad Democrtica.

La PSD va a quedar enmarcada dentro de dos fases. La primera, entre los aos 2002 y 2006, en lo que se conoce stricto sensu como la Poltica de Seguridad Democrtica y la segunda fase, conocida como la Poltica de Consolidacin de la Seguridad Democrtica.

En su primera fase, la Poltica de Seguridad Democrtica tiene como principal objetivo el asumir la seguridad como una tarea conjunta y prioritaria de todas las autoridades, lo cual se produce a travs de una inversin ingente de recursos econmicos, humanos y militares, bajo una consideracin y una proyeccin beligerante con las FARC y con el ELN especialmente, y sobre un montante que asciende a los 1.835 millones de dlares.

Ello representa un esfuerzo verdaderamente sin precedentes en Colombia, a tenor de que busca, por primera vez, pensar en revertir el sentido que hasta entonces haba llevado consigo el conflicto armado, sobre una correlacin de fuerzas, especialmente hasta el ao 2000, cada vez ms favorable hacia los grupos armados irregulares. De esta manera, casi de manera inmediata, y sobre la base de trabajar en polticas y procesos ya iniciados bajo el gobierno de Andrs Pastrana, se empiezan a obtener importantes logros en lo que a reducir la capacidad combativa de las FARC y del ELN e incrementar la capacidad de ataque de la fuerza pblica colombiana.

Lo anterior, aunque se tradujo en importantes xitos militares, igualmente, va a dejar consigo importantes costos humanos[2], a tenor del incremento desproporcionado de combates, acciones blicas y violencia de y contra la guerrilla. Tanto es as, que incluso se va a evidenciar una relativa incapacidad en la obtencin de una estrategia eficaz mediante el plan de guerra de la Poltica de Seguridad Democrtica, identificado con el eufemismo de Plan Patriota, y que va a obligar a la adopcin de un nuevo nombre para su segunda fase, como es el de Poltica de Consolidacin de la Seguridad Democrtica (Leal, 2010).

Pese a los cambios de forma en cuanto a la narrativa de cmo identificar la poltica pblica de superacin del conflicto armado, y que incluso lleva al propio lvaro Uribe a afirmar la inexistencia y la desaparicin del mismo, en una redefinicin de la violencia hacia el terrorismo, lo cierto es que entre la primera y la segunda fase de la poltica pblica de seguridad el trasfondo queda inalterable en su componente ms sustancial, si bien, entre una y otra etapa se incorporan dos importantes novedades.

La primera, claramente efectiva, pasa por desarrollar, en articulacin con el apoyo estadounidense, un mayor nfasis en lo referente a inteligencia tcnica y humana, asesora del ms alto nivel as como un fortalecimiento de los instrumentos de cooperacin y coordinacin del Ejrcito junto con la Polica Nacional. Asimismo, se identifica la necesidad de mejorar la distribucin de recursos y se priorizan la desercin y la captura como formas de debilitar a los grupos irregulares armados frente a la bsqueda, casi obstinada hasta entonces, de causar bajas en el enemigo. Tambin se refuerzan los instrumentos de recompensa y participacin de la sociedad civil.

La segunda diferencia estriba en el monto de recursos que durante esta segunda etapa del mandato de lvaro Uribe se utiliza para fortalecer la seguridad del pas, y que segn las cifras del Informe al Congreso de la Repblica (2010) asciende a 5.770 millones de dlares. En otras palabras, se produce un crecimiento paulatino y sustancial del porcentaje del PIB destinado a seguridad y defensa, y que durante estos ocho aos supera el 5%, lo que representa ms del doble de lo que destinan los presupuestos de los pases de la OCDE y un casi un punto porcentual ms que Estados Unidos.

La segunda diferencia estriba en el monto de recursos que durante esta segunda etapa del mandato de lvaro Uribe se utiliza para fortalecer la seguridad del pas, y que segn las cifras del Informe al Congreso de la Repblica (2010) asciende a 5.770 millones de dlares. En otras palabras, se produce un crecimiento paulatino y sustancial del porcentaje del PIB destinado a seguridad y defensa, y que durante estos ocho aos supera el 5%, lo que representa ms del doble de lo que destinan los presupuestos de los pases de la OCDE y un casi un punto porcentual ms que Estados Unidos.

De esta manera, Colombia se va a convertir, transcurrido este tiempo, en el cuarto pas del continente que ms va a incrementar su presupuesto en seguridad y defensa tras Chile, Venezuela y Ecuador. Adems, se erige como el pas de Amrica Latina con mayor cobertura de la fuerza pblica por nmero de habitantes, con un promedio de 881 efectivos por cada 100.000 habitantes, nicamente superado por Bolivia (Mindefensa, 2009).

En esta misma tendencia, la Polica Nacional colombiana, entre 2002 y 2010, pasa de los 110.000 a los 160.000, y el Ejrcito de 203.000 a 270.000 efectivos, de manera tal que, en trminos agregados, el pie de fuerza pblica en Colombia experimenta un incremento del 40% al cual, cualitativamente, habr que aadir otros tantos avances notables en lo que tiene que ver con modernizacin, organizacin, coordinacin, distribucin y disposicin de recursos (Mindefensa, 2011).

El Plan Colombia como instrumento indisociable de la PSD

Como tambin sucediera con Andrs Pastrana y Bill Clinton, la convergencia entre lvaro Uribe y George W. Bush va a ser total. Mxime, una vez que el 11-S representa un viraje en la guerra contra las drogas para centrarse en la guerra contra el terrorismo, en la que Colombia representa unos intereses geopolticos y geoestratgicos de primer orden para Estados Unidos.

A tal efecto, tiene importancia la Iniciativa Regional Andina (IRA), la cual cobra sentido dentro de la nueva estrategia y el cdigo geopoltico que lleva a cabo George W. Bush en el marco global post-11S. Al respecto, y para ilustrar la presencia estadounidense en Colombia y la regin andina conviene retomar las siguientes palabras del presidente estadounidense:

La guerra contra el terror no se ganar a la defensiva. Debemos llevar la batalla al enemigo, desbaratar sus planes y confrontar las peores amenazas de que emerjan. En el mundo en que entramos, el nico camino hacia la seguridad es la accin. Y esta nacin actuar () Y nuestra seguridad requerir que todos los americanos miren al frente con resolucin y estn listos para la accin preventiva cuando sea necesario defender nuestra libertad y para defender nuestras vidas (Office of Press Secretary, 2002, en Ahumada 2007).

La IRA responde perfectamente a este nuevo enfoque sobre la agenda negativa[3] y muy particularmente sobre la amenaza que representa el narcotrfico, en la medida que 1) se plantea la identificacin y destruccin de las amenazas que afecten a la seguridad estadounidense; 2) se justifica una lgica de accin preventiva; 3) sobre la base de acuerdos y alianzas con otros Estados de la comunidad internacional; 4) donde la dimensin militar cobra una importancia netamente prioritaria.

La IRA responde perfectamente a este nuevo enfoque sobre la agenda negativa[3] y muy particularmente sobre la amenaza que representa el narcotrfico, en la medida que 1) se plantea la identificacin y destruccin de las amenazas que afecten a la seguridad estadounidense; 2) se justifica una lgica de accin preventiva; 3) sobre la base de acuerdos y alianzas con otros Estados de la comunidad internacional; 4) donde la dimensin militar cobra una importancia netamente prioritaria.

Particularmente, y aunque la IRA cobra plena vigencia tras el 11-S, lo cierto es que esta iniciativa fue presentada por George W. Bush al Congreso en la primavera de 2001 bajo el propsito de extender la lucha antinarcticos y antiterrorista a los pases limtrofes con Colombia y bajo una lgica que convierte a la regin andina en un escenario de atrayente presencia para Estados Unidos, tal y como sugiere Ahumada (2007). Ello, porque la regin andina es el origen del 100% de la cocana y del 60% de la herona que entra en el pas. Y adems, no se puede obviar que, precisamente, de Colombia, Ecuador y Venezuela procede mucho ms petrleo que, por ejemplo, del conjunto de pases del Golfo Prsico.

A tal efecto, en la concrecin de la IRA la cuestin del petrleo no va a ser ni mucho menos balad. Es decir, no ser casualidad que uno de los ejes prioritarios del Plan Colombia durante la presidencia de George W. Bush sea el apoyo a la XVIII Brigada, encargada de proteger el oleoducto Cao Limn Coveas, con ms de 4.000 soldados y con la adquisicin de 12 helicpteros, para lo cual recibi dentro del Plan, de la nada desdeable cifra de 98 millones de dlares en 2005.

Inicialmente, la IRA previ un total de 458 millones de dlares de los cuales 32 millones fueron para Per, 110 millones para Bolivia, 20 millones para Ecuador y otros pases recibieron 80 millones. A todos estos rubros, habra que aadir otros 53 millones para tareas de inteligencia en la regin y 68 millones para el mejoramiento de radares del servicio de aduanas de Estados Unidos. Por ltimo, para la adecuacin de los conocidos como puestos operativos avanzados (FOL), se destinaron 61 millones para el aeropuerto Eloy Alfaro, de Manta, en Ecuador; 43.9 millones para el aeropuerto Reina Beatriz, de Aruba, y 1.1 millones para el aeropuerto internacional Hato, en Curazao, Brasil (Pizarro, 2004; Tokatlin, 2011).

A pesar de todo, bajo el gobierno de George W. Bush, el carcter prioritario de instrumentos de asistencia econmica y militar se va a focalizar fuertemente en Colombia, llegando a convertirse en el tercer destinatario de ayuda de Estados Unidos tras Israel y Egipto.

Tanto es as que, solo en ayuda militar, el Plan Colombia va a recibir una ingente cantidad de recursos. 606 millones de dlares en el ao 2003; 594 millones de dlares en 2004; 579 millones de dlares en 2005; 582 millones de dlares en 2006; 573 millones de dlares en 2007 y 422 millones en 2008. Dicho de otra manera, bajo el mandato de George W. Bush, que en todo momento va a coincidir con lvaro Uribe en la presidencia colombiana, el pas andino va a recibir un total de 3.356 millones de dlares (Otero, 2010).

Tanto es as que, solo en ayuda militar, el Plan Colombia va a recibir una ingente cantidad de recursos. 606 millones de dlares en el ao 2003; 594 millones de dlares en 2004; 579 millones de dlares en 2005; 582 millones de dlares en 2006; 573 millones de dlares en 2007 y 422 millones en 2008. Dicho de otra manera, bajo el mandato de George W. Bush, que en todo momento va a coincidir con lvaro Uribe en la presidencia colombiana, el pas andino va a recibir un total de 3.356 millones de dlares (Otero, 2010).

Y ello, porque aunque el Plan Colombia quedase fijado para un plazo inicial de seis aos, por la relevancia del conflicto armado colombiano en la configuracin de la agenda exterior estadounidense, y habida cuenta de la posicin prioritaria que el narcotrfico representaba para el hegemn norteamericano, se entiende que finalmente aconteciese una segunda fase de consolidacin que transcurrira entre 2006 y 2013.

Es durante este proceso de transformacin del Plan Colombia, que la asistencia en seguridad pasa a desarrollarse como cooperacin en seguridad en tanto y en cuanto se erige como una nueva forma de defender los intereses de Estados Unidos, como reconoce Otero (2010: 91): transfiriendo responsabilidades a los pases socios que sirvan dos propsitos: a) permitir que el pas socio apoye los intereses de Estados Unidos y b) disminuir la necesidad de desplegar fuerzas de Estados Unidos por algo que puede ser cumplido por el pas socio.

Es as que Colombia y Estados Unidos, en el marco del Plan Colombia, empiezan a poner en marcha, a diferencia de la etapa con Pastrana, siete elementos clave en cuanto a la participacin dentro de la tesitura que plantea el conflicto armado: 1) ejercicios y operaciones combinadas; 2) educacin militar en Estados Unidos; 3) entrenamientos combinados; 4) experimentacin conjunta en inteligencia, comunicaciones, control y comando; 5) os de defensa y militares; 6) asistencia cvico-humanitaria; y, finalmente, 7) operaciones de mantenimiento de la paz.

Los primeros cambios en la correlacin de fuerzas

Dado el cambio en la lgica de confrontacin directa que tiene lugar bajo la istracin Uribe, claramente espoleada por la referida asistencia estadounidense, es de entender el cambio que empieza a darse en la evolucin del conflicto armado colombiano. Un cambio, que, por otro lado, va a responder a lgicas de accin y expansin muy concretas que van a determinar directamente la forma en que evoluciona la geografa del conflicto y la ubicacin de los grupos armados al margen de la ley.

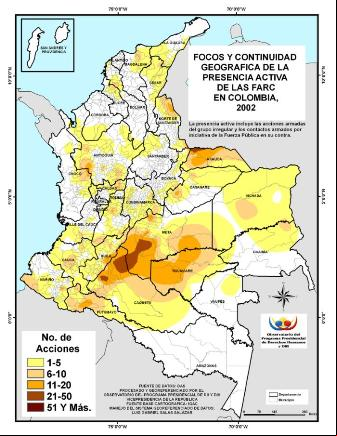

Hacia el ao 2000, la distribucin de las acciones armadas de las FARC y del ELN van a responder a una lgica centrpeta, especialmente por el propsito de la guerrilla de asfixiar econmicamente los centros econmicos del pas, especialmente Bogot y Medelln, pero tambin otros, como Cali o Barrancabermeja.

Es por ello, que las mayores dosis de violencia derivadas del conflicto se concentran en departamentos como Antioquia, Arauca, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Santander y Tolima, a la vez que se producen incrementos sustanciales en otros departamentos como Nario, Casanare o Putumayo (Echanda, 2006) que, en su mayor parte, son escenarios de retaguardia y/o de gran valor estratgico para el sostenimiento del conflicto y la obtencin de fuentes econmicas de poder.

El ingente poder territorial de las guerrillas, especialmente de las FARC, se va a producir durante la negociacin del Cagun (1999-2002), que es cuando se va a consolidar la fase de expansin guerrillera, fruto de una correlacin de fuerzas sin precedentes, favorable a la guerrilla, y que permite encontrar algunos elementos definitorios de lo que Pizarro (2011) y Pcaut (2008) denominan como guerra de posiciones. Incluso, tras una consolidacin militar y territorial de la guerrilla, se lleva a cabo una ofensiva tcnica que tiene como ltimo objetivo aniquilar parcialmente o dispersar al ejrcito colombiano, combinando la insurreccin urbana con la guerra, y siempre con miras, en ltimo trmino, a la toma del poder pblico.

Dicho esto, las FARC van a disponer, cuando lvaro Uribe inicia si mandato, de una consolidacin territorial ms que considerable a travs de cerca de 70 frentes. En el centro y suroriente del pas, con el Bloque Oriental (Caquet, Guaina, Guaviare, Meta y Vaups); y con los Bloques Central y Sur (Caldas, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nario, Putumayo, Quindo, Risaralda, Tolima y Valle). Igualmente, sobre las regiones de Antioquia y Choc va a operar a travs del Bloque Noroccidental; por medio del Bloque Magdalena Medio en la regin del Magdalena Medio, y finalmente, en el nororiente del pas (Arauca, Casanare, Cesar, La Guajira, Norte de Santander, Santander y Vichada) a travs de los Bloques Norte, Magdalena Medio y Oriental.

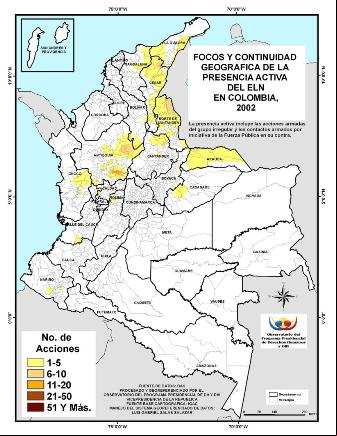

En el caso del ELN, hacia 2002 el grupo guerrillero va a contar con 33 frentes, cada uno de unos 130 combatientes aproximadamente (Vlez, 2011), si bien con una ubicacin geogrfica claramente diferente a la de las FARC, al concentrarse en el norte y centro del pas (Antioquia, Bolvar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Sucre), y en menor medida, en los tres departamentos del eje cafetero, Risaralda, Quindo y Caldas y en el suroccidente colombiano (Cauca, Nario y Valle).

Dada esta presencia de la guerrilla sobre gran parte del pas, la PSD y el Plan Colombia se entiende que tengan como prioridades, por un lado, realizar combates directos en el grueso de departamentos que conforman la regin central del pas; y por otro, afectar algunos de los escenarios estratgicos que son caldo de cultivo de la financiacin guerrillera.

Es como se explica, por ejemplo, el fortalecimiento de los municipios sobre los que transcurre el oleoducto Cao Limn-Coveas, en Arauca, y clave para el ELN, o la actuacin de fumigacin area sobre los campos de cultivo de coca en Meta, Caquet o Putumayo, en el sur del pas, fundamentales en la economa de las FARC. En ambos casos, el Plan Colombia va a devenir como herramienta de accin de gran importancia.

Dentro de esta lgica centrfuga de ataque a la insurgencia y bsqueda de recuperar el control territorial, se parte del centro para extenderse paulatinamente hacia la periferia territorial, destacndose operaciones tan significativas como lo fue Libertad I, en la que participaron ms de 15.000 efectivos dentro de un campo de accin de ms de 70.000 km2, y que abarc el oriente de Tolima, todo el departamento de Cundinamarca, el norte de Meta y el suroriente de Boyac.

As, esta operacin sin parangn debe entenderse como el primer punto de ruptura con la cartografa envolvente de las FARC y el ELN sobre el centro. Las victorias y las conquistas territoriales derivadas de la misma van a ser de gran valor estratgico para consolidar el control territorial creciente y sin retorno en beneficio del Estado, adems de traer consigo la muerte de importantes lderes, especialmente de las FARC, como son los guerrilleros Manguera, El Viejo o Marco Aurelio Buenda (Pizarro, 2011).

En este mismo escenario se pueden destacar las importantes operaciones que tienen lugar por medio del uso de diferentes unidades conjuntas, como es el caso de las Fuerzas de Tarea Omega, dirigidas a mermar los Bloques Sur y Oriental en la retaguardia estratgica de las FARC, y concretamente en la regin suroriente del pas, sobre los departamentos de Caquet, Guaviare, Meta y Putumayo.

Algo similar va a suceder con el ELN, al cual se le va a golpear con fuerza, especialmente durante los cuatro primeros aos de mandato de lvaro Uribe, en zonas de tradicional apego y presencia guerrillera. Es por ello que entre 2003 y 2006 se van a reducir sustancialmente las acciones unilaterales de esta guerrilla a la vez que se incrementan notablemente los combates con el Ejrcito. Tanto es as que por 1.484 combates por iniciativa de la fuerza pblica, acontecen tan solo 258 acciones unilaterales pero que, en uno u otro caso, se terminan por concentrar, fundamentalmente en Arauca, Norte de Santander y el oriente y el nororiente antioqueo (Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la Repblica, 2014).

Paralelamente a esta mayor y mejor fuerza de combate de la Polica y el Ejrcito colombiano, acontecen importantes golpes estratgicos sobre los altos mandos de las FARC y del ELN. En primer lugar, como las tres acciones ms significativas al respecto, deben mencionarse la Operacin Fnix (2008), la Operacin Sodoma (2010) y la Operacin Odiseo (2011) ya bajo el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014). Las tres supusieron la muerte de tres de los histricos ms relevantes de la guerrilla y, todos ellos, componentes de su Secretariado: Ral Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano.

Del mismo modo, no pueden obviarse otras bajas, tambin significativas, como la captura de Simn Trinidad en Quito, en 2004, por parte de los servicios secretos colombianos; o las muertes, en 2007, de Negro Acacio, miembro del Secretariado y clave en la economa de la droga en Guaviare y Vaups; de Martn Caballero, jefe del Frente 37 de Sur de Bolvar; y, en 2008, de Ivn Ros, jefe del Bloque Central de las FARC.

Igual sucedi con el ELN, notablemente diezmado, y que en el transcurso de esta dcada experimenta una reduccin de su fuerza de combate del 50%. Por ejemplo, entre 2009 y 2010 va a sufrir la prdida de tres de los lderes ms importantes del Frente Bolcheviques de Lbano, como son Mauricio, Duvn y Lan, y lo cual va a conducir a la desarticulacin del grupo ms activo del ELN sobre el departamento de Tolima.

La adicin del factor paramilitar

Como puede darse cuenta, la PSD y el Plan Colombia van a suponer un instrumento de gran valor en las rupturas sobre la cartografa envolvente del conflicto y el vasto control territorial sobre escenarios anteriormente controlados por la guerrilla.

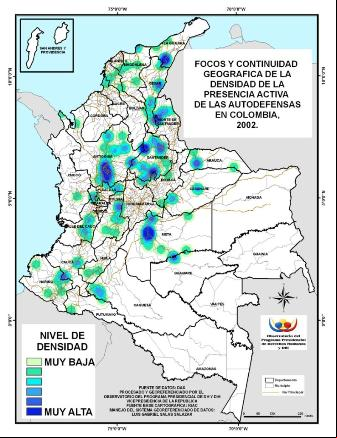

Empero, hasta el momento, no se puede perder la importancia de una tercera variable, de gran trascendencia y que debe ser incorporada para la plena comprensin de esta tendencia de repliegue insurgente en estos aos, tal y como es la consolidacin de la estructura paramilitar.

En un Estado como el colombiano, con un fuerte dficit de seguridad, el paramilitarismo haba emergido con fuerza, dcadas atrs, como un instrumento con el que combatir la guerrilla, primero, en beneficio de ganaderos, terratenientes y empresarios presionados por la guerrilla a modo de extorsin (vacunas) y secuestro; y despus, como una forma ptima desde la que suplantar a la misma para acceder a sus fuentes de poder econmico ms relevantes, especialmente, el narcotrfico.

En 1997 tiene lugar la articulacin de las AUC, ni mucho menos, nada comparable a la estructura jerrquica y organizada de la guerrilla, y que es la mxima expresin visible de lo que es el poder paramilitar. Las AUC, legitimadas como una forma de combatir la guerrilla en escenarios donde la presencia del Estado haba adolecido de importantes carencias durante dcadas, acab favoreciendo la consolidacin de un tercer actor que quiere ser parte del negocio que representa el conflicto armado colombiano.

Escenarios del norte del pas, con tradicional presencial guerrillera como son la regin oriental antioquea de Urab, las regiones del Magdalena Medio y los Montes de Mara as como los departamentos de Arauca, Choc, Norte de Santander y Santander; y los departamentos del sur como Caquet, Guaviare, Meta, Nario y Putumayo, corredores estratgicos de la retaguardia insurgente, a partir de 1998, se van a erigir como enclaves sobre los que el paramilitarismo se va a expandir, en muchos casos, con relativa facilidad y rapidez; y en otros, dando lugar a una nueva vuelta de tuerca en la violencia y la confrontacin armada que se dirige, especialmente, hacia la poblacin civil.

No casualmente, todos los emplazamientos sobre los que el paramilitarismo va a consolidarse militar y territorialmente con especial virulencia, principalmente entre 1998 y 2006, son lugares de cultivo de coca, o corredores estratgicos para dar salida a los mismos y servir de fuentes de poder econmico para la guerrilla.

El paramilitarismo, por tanto, va a coadyuvar la tendencia de repliegue de FARC y de ELN, lo que va a permitir, despus, la puesta en marcha de polticas de consolidacin territorial por parte de la fuerza pblica colombiana, dentro de una connivencia de intereses que va a terminar por repercutir negativamente al gobierno de lvaro Uribe. Ello va a ser especialmente visible en los departamentos de la costa Atlntica y en parte de los departamentos de Antioquia y Choc, en los que, tal y como ha evidenciado en su archivo el Centro Nacional de Memoria Histrica[4], los excesos en la lucha contra la guerrilla terminaron en muchas ocasiones incluyendo acciones como, operativos conjuntos del Ejrcito colombiano con el paramilitarismo; la integracin de la poblacin civil en muchas de las acciones de contrainsurgencia destinadas a debilitar los apoyos de la guerrilla y, en ltimo trmino, la emergencia del escndalo conocido como la parapoltica, a tenor de la convergencia de intereses polticos entre el paramilitarismo y parte del poder poltico local y regional[5].

Las AUC van a llevar a cabo su accin destinada al repliegue guerrillero, en la mayora de las ocasiones, con salvedades como la del Bloque Hroes de Montes de Mara, no por medio de confrontaciones directas con las FARC o el ELN, sino a travs de infundir el terror en la poblacin civil y en las comunidades de apoyo local en disposicin de la guerrilla, lo cual termina convirtindose en una guerra contra la sociedad. Es por ello que, como ser constante a lo largo de la dcada, incluso desmovilizadas las AUC, el mayor nmero de masacres, causas de desplazamiento forzado o despojos de tierra van a ser responsabilidad directa de estos grupos paramilitares.

Es por todo que esta variable paramilitar debe entenderse como fundamental, y por ello no puede perderse de vista en la comprensin de los hechos que invitan a entender el repliegue de las FARC y el ELN y la transformacin cartogrfica del conflicto que, de por s, generan PSD y Plan Colombia. As, por ejemplo, el paramilitarismo va a ser la razn del repliegue guerrillero del ELN en Barrancabermeja, en el sur de Bolvar, en la regin del Catatumbo o en La Gabarra adems de ser la razn de la desaparicin del histrico bloque del oriente antioqueo Carlos Alirio Buitrago. Para el caso de las FARC, la incursin paramilitar va a ser ms que relevante, por ejemplo, en el Magdalena Medio y en el oriente antioqueo, hasta el punto que las FARC son relegadas, incluso, tambin, de algunos de sus tradicionales bastiones de control territorial como la regin bananera de Urab, o de ciertos escenarios tradicionales en Guaviare o Meta.

Conclusiones. Mirando al actual proceso de paz

No cabe duda de que la PSD puesta en marcha con lvaro Uribe y el Plan Colombia han tenido un gran impacto a la hora de comprender un repliegue territorial de las FARC y del ELN que, dadas las circunstancias, se ha traducido en una profunda desterritorializacin y una paulatina prdida de escenarios tradicionales de control territorial. De hecho, las guerrillas, tras la presidencia de Uribe, pasaron de controlar casi dos terceras partes del pas, a una presencia por debajo de la tercera parte del total de algo ms de 1.100 municipios que conforman el pas. Asimismo, su fuerza de combate se redujo a la mitad.

A tal efecto, como se ha podido dar cuenta, en algunos de los escenarios ms relevantes del conflicto armado, el paramilitarismo y la funcin de las AUC en la lucha contra la guerrilla han sido tan trascendentales en los cambios cartogrficos del conflicto, como lo han sido los referidos Plan Colombia y PSD. Sobre todo, por las connivencias y la imbricacin de un inters compartido por el que el paramilitarismo alcanz escenarios de disputa y prcticas de confrontacin a las que el Estado no poda llegar.

Sin embargo, pese a todo, Colombia sigue desatendiendo la dimensin estructural de la violencia, esto es, de superacin y mitigacin de los condicionantes que han sido claves para albergar la violencia en Colombia y que explican, en parte, la dinmica cartogrfica del conflicto armado. Mientras persiste una profunda re-centralizacin el pas y la marginalidad, la inequidad o el abandono que sufren muchas regiones del pas se mantienen en niveles ingentes, se hace difcil pensar en Colombia como un pas en aras de conseguir la paz.

Tanto es as, que el actual proceso de paz que adelanta la istracin Santos, lo hace obviando la necesidad desatendida de una transformacin poltica, social y econmica de base estructural. Ello, de manera tal que, de prosperar la negociacin, muy posiblemente se termine por no afectar a los enclaves ms azotados por el narcotrfico y el crimen organizado.

Dicho de otro modo, parece muy posible que tras un hipottico exitoso proceso de paz, tenga lugar una lgica de la emulacin dentro de las guerrillas similar a la acontecida tras la desmovilizacin de las AUC. Esto es, cuando una vez desmovilizadas, se mantuvieron sus estructuras conformadas, sobre todo, con antiguos mandos medios del paramilitarismo que dieron continuidad territorial a las acciones del paramilitarismo sobre aquellos emplazamientos ms prximos al cultivo de coca y al control de los corredores estratgicos desde los que dar salida a la misma.

As, la negociacin actual, la cual en buena medida se entiende por el xito militar de la poltica de seguridad de lvaro Uribe, puede interpretarse ms bien como una oportunidad para una desmovilizacin importante pero parcial de las FARC y del ELN. Parcial porque ni con Uribe, ni como ahora con Santos, han cesado las prcticas violentas y corrosivas contra la sociedad que, en todo caso, requieren, para su transformacin en territorios de postconflicto armado, de una superacin de condicionantes estructurales que quedan lejos de estar resueltos y sobre las que tanto PSD, como Plan Colombia y su continuidad, nunca han conferido la importancia nuclear que tales factores tienen como condicin necesaria, que no suficiente, para construir la paz en Colombia.

* Jernimo Ros Sierra es Profesor Titular en la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales adems de Director del Mster en Gobernabilidad y Democracia de la Universidad Santo Toms (Colombia) y Profesor Asociado en la Facultad de Relaciones Internacionales en la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Colombia). Actualmente se encuentra finalizando su tesis doctoral en la Universidad Complutense de Madrid sobre las cartografas y enclaves del conflicto armado colombiano entre 1998 y 2012. E-mail: [email protected]

[2] Vase el escndalo de los falsos positivos que representar miles de ejecuciones extrajudiciales sobre civiles realizadas por del ejrcito que posteriormente son presentados a la sociedad como guerrilleros abatidos con el propsito de engrosar las cifras del conflicto y legitimar el gasto en seguridad y defensa

[3] Por agenda negativa se entienden aquellas problemticas frente a las que el Estado-nacin aparece como un actor incapaz de resolver satisfactoriamente su gestin. Por ejemplo, cuestiones tales como empobrecimiento paulatino de la sociedad civil, crimen organizado, terrorismo internacional, presiones migratorias o problemas medioambientales. Existe una ms que prolfica literatura relacionada con la agenda negativa. Sirvan algunas obras de referencia: Barb, E. (2007). Relaciones Internacionales. Madrid, Espaa: Tecnos. p.160; Beck, U. (2003) Las instituciones de gobernanza global en la sociedad mundial del riesgo En Castell, M. y Serra, N. (eds.) Guerra y Paz en el SXXI. Barcelona, Colombia: Tusquets. p.53; Bouza Brey, L. (2006) El sistema poltico. En Caminal Badia, M. (comp.) Manual de Ciencia poltica. Madrid, Espaa: Tecnos. p.68.

[4] El Centro Nacional de Memoria Histrica es quiz el gran referente histrico en el estudio del conflicto armado colombiano. De hecho, adems de disponer un importante archivo de actores, acciones, vctimas y dinmicas del conflicto armado interno colombiano, es creador de uno de los informes ms completos, como es, publicado en el ao 2013, Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/informeGeneral/

[5] La parapoltica result ser un escndalo que salt a la luz en 2006, presentando la existencia de importantes vnculos entre grupos armados, especialmente narcotraficantes y paramilitares, con partidos polticos y grupos empresariales, y cuya confluencia de intereses ha terminado por trascender de la esfera local al mbito departamental y a instituciones nucleares del Estado como el Congreso o el Senado.